BLOG

ブログ

スポーツトレーナーの種類と仕事内容

「スポーツトレーナーってどんな仕事?」

「どんな種類があるの?」

「なるにはどうすればいいの?」

スポーツ分野の進路を考えている人の中には、このような疑問を持っている人もいると思います。

「たくさんの種類があってわかりづらい」と思っている人もいるでしょう。

結論から言うと、スポーツトレーナーとは、スポーツをする人が最高のパフォーマンスを引き出せるようにトレーニングの計画・指導、健康管理、ケガの予防、リハビリテーションなどでサポートを行う仕事です。

そこでこの記事では、スポーツトレーナーの種類と具体的な仕事内容に加え、

- どんなスポーツトレーナーを目指すべきか判断するためのポイント

などを解説していきます。最後まで読めばスポーツトレーナーの種類の違いが明確になり、あなたがどんなスポーツトレーナーを目指すべきか判断できることになるでしょう。

1.スポーツトレーナーの主な仕事内容

スポーツをする人が最高のパフォーマンスを発揮できるように、選手の身体づくりと能力向上のためのプログラムを指導するとともに、スポーツの場の安全を管理する専門家です。 具体的には以下のような仕事があります。

| ケガの予防 | ケガをしないための身体づくり、環境づくり |

|---|---|

| 救急対応 | 起きてしまったスポーツ活動中のケガや事故に対しての応急処置、迅速な医療機関への手配、 それらが円滑に行える事前準備 |

| コンディショニング・リコンディショニング | ケガや身体の不調を改善し、 ベストパフォーマンスまでのギャップを埋めるため、 身体機能や能力をターゲットにトレーニングや栄養、 生活習慣の指導など |

| 安全と健康管理 | 熱中症や感染症の対策、 時差ボケ防止などスポーツをする人の安全と健康を守るための指導や管理 |

2.スポーツトレーナーの種類

一言でスポーツトレーナーといっても、さまざまな仕事内容があります。

スポーツトレーナーの種類は大きく分けると5つになります。

アスレティックトレーナー

アスレティックトレーナーはスポーツドクターやコーチほか各分野の専門家と連携しながらケガの予防、最大のパフォーマンスを引き出すコンディショニング、 不調からの回復(リコンディショニング)、医療者への引継ぎ(救急対応)この4つの業務を軸にした 【スポーツをする人の安全と安心を確保したうえで、パフォーマンスの回復や向上を支援する指導者】です。

日本では国際大会の代表チームや選手団 国内トップの競技リーグで正式なチームの一員として指定した資格を持つトレーナーの配置が定められているものもあります。

また、競技レベルに関わらず、 医療機関 介護福祉の現場で運動能力の回復向上を指導する人材として需要も年々上がってきています。

アメリカなど海外でトレーナー資格を取得すると、 語学力も強みとなって外国人選手をサポートできる可能性も広がります。

メディカルトレーナー

選手を支えるトレーナーの中で特にケガの応急処置やケガ・不調からの回復 (リコンディショニング) を主な役割としているトレーナーをメディカルトレーナーと呼ぶことがあります。 病院や治療院などの医療機関を拠点として、スポーツ現場と両方の現場で選手やチームをサポートすることができます。 柔道整復師・鍼灸師・理学療法士などの医療資格を取得して働くことが多く、 地域に根差して子どもから高齢のスポーツ愛好家まで幅広い年代のスポーツをする人を支えていけることも特徴です。

コンディショニングトレーナー

特に身体の機能 (必要な関節と筋肉の柔らかさ、力や体力のロスが少ない動き、ケガのリスクが少ない動きなど)を向上させるための指導を担当するトレーナーをコンディショニングトレーナーと呼ぶことがあります。チームに所属して選手を指導するほか、マンツーマンでのコンディショニングサービスを行う施設やスポーツクリニック、パーソナルトレーナーとして個人で活動する働き方も増えてきました。 身体の機能を客観的に把握することに特化したトレーナー資格や、ヨガやピラティスといったエクササイズ指導の資格も持ちながら働く方も多くなっています。

ストレングストレーナー

運動能力のなかでもストレングス (パワー、粘り強さ、 爆発力など) の強化を担当し、スポーツ種目と選手の体力や能力にあわせて科学的な根拠に基づいたトレーニングメニューを組み立てて選手を指導するトレーナー(またはコーチ)です。 ストレングストレーニングに特化したトレーナー資格を取得することで働くことができます。近年では大学や大学院でトレーニングの研究を行い、トレーニングの専門家としてプロチームや国の専門機関に所属して専門的なサポートを行える人材の需要が高まっています。

フィットネストレーナー

フィットネスクラブやスポーツジムなど健康増進を目的とした公共施設などで運動サポートや施設の安全管理を担うトレーナーをフィットネストレーナーと呼ぶことがあります。正しく安全な機器の使い方を指導することはもちろん、 グループレッスンやスイミングなどでのインストラクター業務も兼ねて働くこともあります。 最近は大手スポーツジムや個人経営に関わらずコンビニ感覚のマイクロスポーツジムも増え、正しい知識を相手に分かりやすく伝えられるホスピタリティも求められています。

| アスレティックトレーナー | 選手のケガ予防から健康管理 |

|---|---|

| メディカルトレーナー | ケガの応急処置・回復サポート |

| コンディショニングトレーナー | 選手の身体機能の向上を指導 |

| ストレングストレーナー | 体力や能力にあわせてトレーニングを計画 |

| フィットネストレーナー | フィットネスクラブなどでの運動サポートや施設の安全管理 |

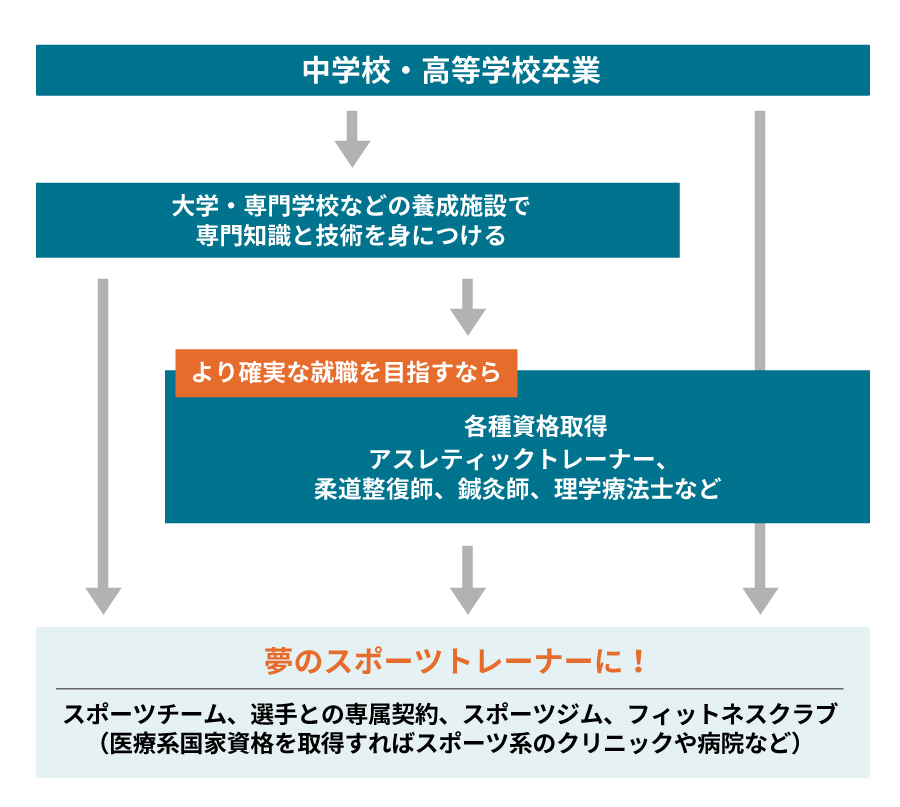

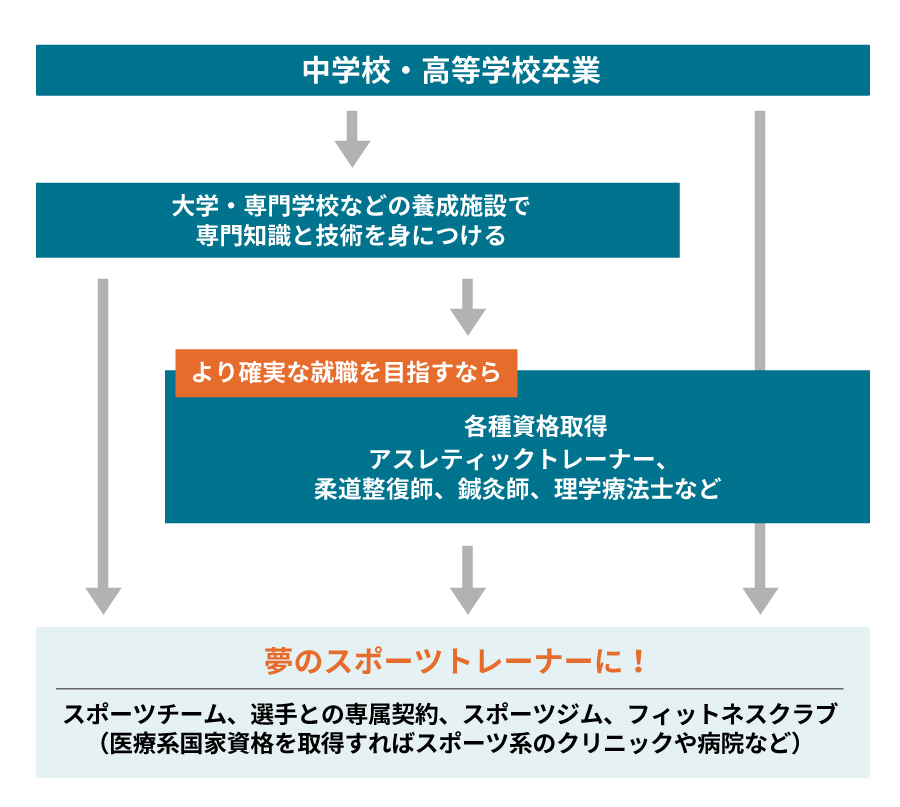

3.スポーツトレーナーになるまでの流れ

スポーツトレーナーになるまでの流れを以下の図で紹介します。

国家試験などの必須の資格はありませんが、身体機能、トレーニング、ケガの手当まで幅広い領域の専門知識が必要とされます。そのため養成施設(大学や専門学校)などで必要な知識・技術を学び、アスレティックトレーナーや医療系の資格を取得してプロを目指すというルートが一般的になります。また、現在では柔道整復師や鍼灸師、理学療法士などの医療系国家資格を持つトレーナーも多く活躍しています。

スポーツトレーナーになるには資格を取るべき

国家試験など必須の資格はありませんが、「日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格」や民間団体が認定するスポーツトレーナー関連資格を持っていることが業界では一般的になっています。

スポーツトレーナーとして活躍する人のほぼ全てが何らかの資格を持っています。

医療系国家資格がないと病院・治療院の仕事はできません。

- 日本スポーツ協会 (JSPO) 公認アスレティックトレーナー

現在の日本でスポーツトレーナーの最高峰の資格です。 スポーツドクター・コーチほか専門家と選手の橋渡し的存在となるために必要なスポーツ医科学の知識と技術、スポーツ指導者としてのマインドなどスポーツにおける安心・安全のために活動する人材として認める資格です。 協会承認校などで2~4年のカリキュラムを履修して検定試験に合格すると取得できます。 各競技の日本代表チームや国民体育大会などでチームの一員として活動する際には取得していることが望ましいとされています。

(参考)https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid218.html - 日本トレーニング指導者協会(JATI) 認定トレーニング指導者(基礎/上級/最上級)

対象や目的に応じて、 科学的根拠に基づく適切な運動プログラムを作成・指導するために必要な知識の習得を認める資格。協会承認校のカリキュラムを履修して検定試験を合格すると取得できます (基礎資格)。また、すでに指定のトレーナー・医療関連資格を取得している場合、直接検定試験を受けることもできます。

(参考)http://jatac-atc.sblo.jp/article/45737868.html - ナショナルストレングス&コンディショニング協会 (NSCA)

- 認定パーソナルトレーナー (NSCA-CPT)

幅広いスポーツ愛好家を対象として傷害予防とスポーツパフォーマンス向上を目的とした、 安全で効果的なトレーニングプログラムを計画・実行する知識と技能を有する人材を認定する資格。18歳以上で高等学校卒業者または高等学校卒業程度認定試験(旧:大学入学検定試験)合格者が認定試験を受験することができます。 - 認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト (NSCA-CSCS)

プロアスリートやチームを対象とするパーソナルトレーナーの上位資格です。 大学卒業 (学士、 修士、 博士、)または4年生専門学校卒業(高度専門士)をして認定試験を受験することができます。 - 柔道整復師

スポーツ現場でおこるケガ、 特に骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れに対し、的確で安全な応急処置と医療機関と連携して日常生活までの回復、 または競技復帰までをトータルでサポートすることができます。 医師がすぐに駆け付けられないアウトドアスポーツや地域のスポーツ現場での応急手当のスペシャリストです。 養成校で3~4年履修して国家試験を合格すると取得できます。 - 鍼灸師

身体のツボに鍼やお灸を行い、 身体症状、特にスポーツ活動中に気になる病気未満の症状 (関節の硬さ、筋肉のはりや疲労、頭痛や目の疲れ、生理痛、冷えやむくみ、など) に対し薬を使わずにアプローチができコンディションの維持回復にとても強い資格です。 養成校で3~4年履修して国家試験を合格すると取得できます。 - 理学療法士

身体動作の回復・向上におけるスペシャリストです。 医師と連携して入院中 通院中から安全な動作獲得プログラムを実施してケガした部分の回復を促すことや、動作を詳しく分析してケガの原因となった不良動作の改善を行います。 養成校で3~4年履修して国家試験を合格すると取得できます。

また、現在のスポーツの現場では、医療行為を行える国家資格を持ったスポーツトレーナーが求められています。

| 柔道整復師 | スポーツ現場でのケガの応急処置に対応できる柔道整復師。骨折・捻挫・脱臼・打撲・肉ばなれなど、スポーツ現場で起こりやすい様々なケガに対応することができます。 |

|---|---|

| 鍼灸師 | 選手の身体状態を整え、プレーを支える鍼灸師。スポーツ選手のコンディショニングや競技パフォーマンスの向上により、選手を総合的にサポートを行います。 |

| 理学療法士 | スポーツ選手のケガ予防と競技復帰を支える理学療法士。動作分析と傷害評価でケガの原因を分析します。より効果的な予防やリハビリを行います。 |

4.スポーツトレーナーのやりがいや苦労

スポーツトレーナーのやりがい

- スポーツの楽しさを伝えられる

- プレーヤーの夢の実現のサポートができる

スポーツは、老若男女に親しまれているとても身近なものです。 スポーツを通して多くの世代の健康づくりを支えられることやスポーツの楽しさを伝えられることはやりがいになります。 また、 ケガでスポーツを諦めてしまう機会を減らし、 夢の実現に向かうサポートが出来ることはとても大きなやりがいです。 チームやプレーヤーを支える黒子に徹したサポートが実を結び、 ベストパフォーマンスを発揮して喜びを分かち合う瞬間は何物にも代えがたい達成感です。

スポーツトレーナーの苦労

- 信頼関係

- 体力面の問題

選手との信頼関係はもちろん、スポーツドクター、コーチ、 様々な専門家と一緒に業務をおこなうので、知識や技術のほか信頼を得られる立ち振る舞いができるコミュニケーション能力が必要になります。 そして誰よりも自分自身が健康であることが求められます。 遠征の多いチームや選手のサポートは朝から晩まで一日中活動することも少なくありません。 トレーナー活動は体力の全盛期に、以降は拠点を決めて選手のサポート活動をする方も多いようです。

5.スポーツトレーナーに向いている人

スポーツトレーナーに向いているのは以下のような人です

- 人とのコミュニケーションに積極的で、人の気持ちに寄り添える人

- 教えることが好きな人

- スポーツが好きな人

選手を支えてサポートするためには、選手を知ることから始まります。 個々の調子や状態を把握し、 選手やチームに対して何が必要か、何ができるかを考えて行動することができればがよい結果への積み重ねになるでしょう。 結果が出なくても次の挑戦にどう繋げていくか選手に寄り添える気持ちや心配りが必要な資質と言えます。

もう一つは専門知識を相手に分かりやすく伝える技術が必要です。 いろいろな言葉や方法の中から相手に合った伝え方で伝えようとすることは「相談しやすい」「話がわかりやすい」と選手から信頼を得ることに繋がるでしょう。

スポーツが好きだからこそスポーツ医科学を学び続け、 トレーナーとして選手やチームに還元できる人が望ましいでしょう。 スポーツ医科学も日々進歩していますので、 常に医学的根拠にもとづいた正確な情報をアップデートすることはトレーナーとして強みとなります。

6.スポーツトレーナーの将来性

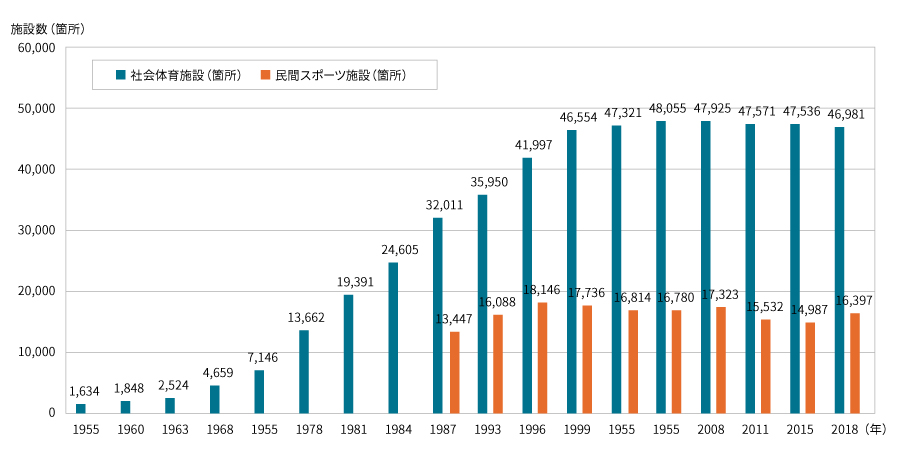

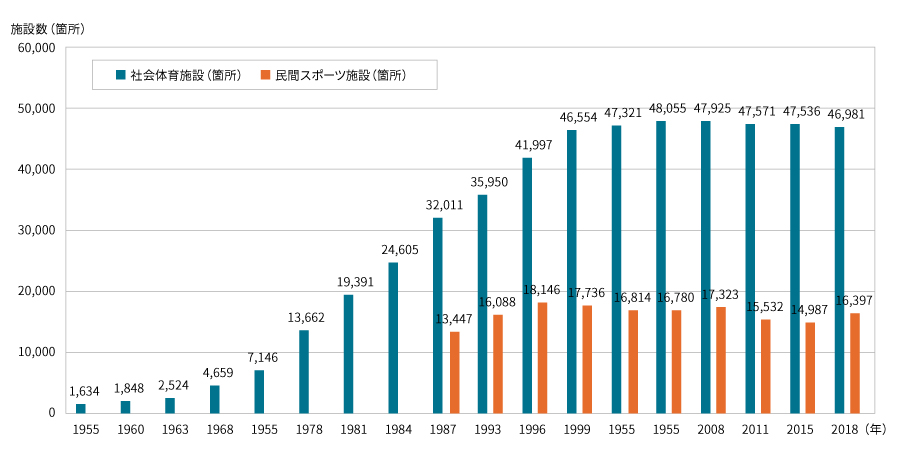

現在、多くのプロスポーツや実業団チームで、選手のコンディショニングや健康管理などの専門知識を持ったスポーツトレーナーの需要が高まっています。

なぜならスポーツ選手の活躍にはスポーツトレーナーの存在が不可欠だからです。

また、プロスポーツの世界だけでなく、スポーツジムのような身近な場所でもスポーツトレーナーの需要は高まりを見せています。

それは、日本政府が近年、スポーツを通じて心身ともに健康で文化的な生活ができる社会の実現を目指し、取り組みに力を入れているためです。

例えば、「スタジアム・アリーナ改革」「ねんりんピック」各市町村の「スポーツ・健康まちづくり」の取り組みなどが予算化されています。

今後は、生涯スポーツといった健康維持や生活をより楽しくする目的として長寿社会の中でスポーツに取り組むプレーヤーがより増えていけば、スポーツトレーナーの地位向上につながっていきます。

社会体育施設と民間スポーツ施設の推移

7.スポーツトレーナーを目指すなら東京メディカル・スポーツ専門学校

スポーツトレーナーに興味がある人には、東京メディカル・スポーツ専門学校と東京スポーツレクリエーション専門学校のWスクール制度がおすすめです。TMSをおすすめする3つのポイントを紹介します。

複数の資格を取得でき、就職に強い

一人ひとりに合わせたサポートで高い合格率を誇り、複数取得する人も多くいます。

スポーツ分野についても専門的に学べる

スポーツ+“医療資格の力”で、スポーツ選手のあらゆるケガや身体管理を学ぶことができます。

実践的に楽しく学べるカリキュラム

トレンドに合わせ最先端にアップデートされた実践的なカリキュラムです。

8.まとめ

この記事で紹介した内容をまとめます。

スポーツトレーナーの主な仕事内容

| ケガの予防 | ケガをしないための身体づくり、環境づくり |

|---|---|

| 救急対応 | 起きてしまったスポーツ活動中のケガや事故に対しての応急処置、迅速な医療機関への手配、 それらが円滑に行える事前準備 |

| コンディショニング・リコンディショニング | ケガや身体の不調を改善し、 ベストパフォーマンスまでのギャップを埋めるため、 身体機能や能力をターゲットにトレーニングや栄養、 生活習慣の指導など |

| 安全と健康管理 | 熱中症や感染症の対策、 時差ボケ防止などスポーツをする人の安全と健康を守るための指導や管理 |

どんなスポーツトレーナーを目指すべきか判断するためのポイント

あなたにとってどんなスポーツトレーナーが向いていそうかイメージが湧き、進路が見えてきましたか?

あなたの理想の将来像に向かって、準備を始めていきましょう!

![東京メディカル・スポーツ専門学校 [TMS]|柔道整復師・鍼灸師・理学療法士・スポーツトレーナーになるならTMS](/assets_pp/images/common/logo.svg)